王四宝团队受邀在PLoS Pathogens期刊合作发表综述文章,总结蚊媒疾病防控新挑战与共生控制新策略

2025年8月22日,国际权威病原学期刊 PLoS Pathogens在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王四宝研究团队与合作者撰写的题为“Emerging challenges for mosquito-borne disease control and the promise of symbiont-based transmission-blocking strategies”的综述论文。该论文从全球公共卫生视角系统总结了蚊媒疾病防控的最新进展与挑战,并深入探讨了利用蚊虫肠道共生菌阻断病原传播的新策略和发展路径。

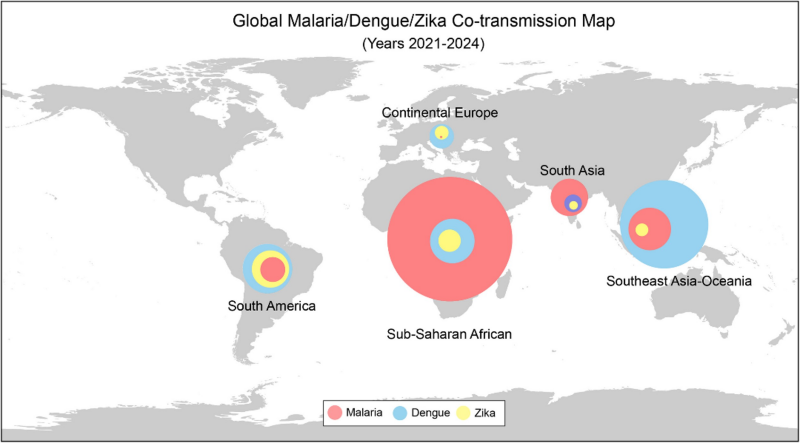

蚊虫是疟原虫和多种病毒(如登革病毒、寨卡病毒、黄热病毒、乙脑病毒和基孔肯雅病毒等)的传播媒介,可引发疟疾、登革热、寨卡热、黄热病、流行性乙型脑炎、基孔肯雅热等疾病,每年导致数亿人感染,严重威胁全球公共卫生和人口健康。近年来,全球疟疾病例数持续上升:2023年报告2.63亿疟疾病例,比2022年增加1100万例,每年约60万人死于疟疾。同时,虫媒病毒病正成为日益严峻的全球健康挑战。登革热、寨卡热和基孔肯雅热等蚊媒病毒病流行范围不断扩大,发病率和死亡率持续上升。随着全球气候变暖、城市化加快和国际交往频繁,进一步推动了蚊虫分布扩张,全球超过一半人口生活在两种或以上蚊媒传染病风险的地区。蚊媒疾病新发、再发频现,全球多地出现多种蚊媒病并发感染和共流行,使蚊媒疾病防控面临复杂严峻的挑战。

当前,蚊媒病防控主要依赖化学杀虫剂,但其长期使用已导致蚊虫普遍产生抗药性,并引发行为学改变(如户外叮咬),显著削弱了传统防控手段的效果。该综述系统总结了当前蚊媒病防控面临的挑战,并前瞻性地指出:多种蚊媒病的共传播与共流行正日益凸显,成为全球公共卫生亟待应对的新趋势和新挑战(图1)。

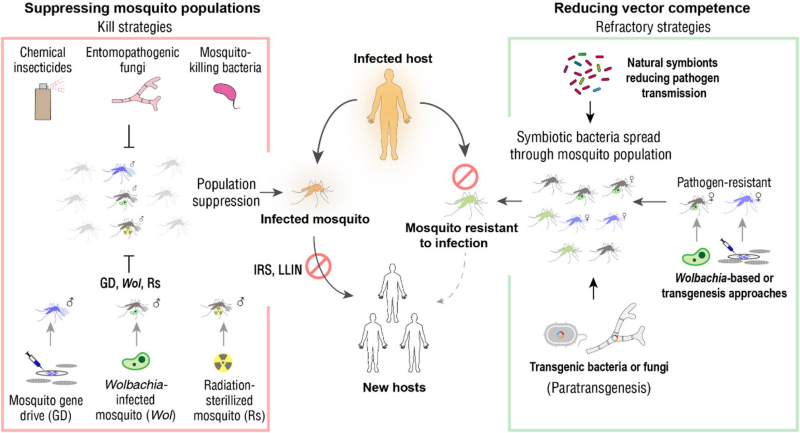

面对日趋复杂的蚊媒疾病防控挑战,利用蚊虫肠道共生菌的“共生控制”被认为是一种极具潜力的新策略。该方法依托天然或工程化共生菌在蚊虫肠道的定殖能力,通过分泌抗病原效应分子、竞争拮抗或激活蚊虫免疫通路,能有效降低病原体的传播力(图2)。王四宝团队长期致力于阐明蚊虫共生菌在病原感染与传播中的作用机制,率先提出并发展了利用肠道共生菌阻断蚊媒病原传播的“治蚊防病”新理念与新策略(PNAS, 2012, Science, 2017)。例如,团队发现天然抗疟共生菌 Serratia ureilytica Su_YN1,并揭示其通过分泌抗疟脂肪酶并借助外膜囊泡(OMV)递送,实现对疟原虫的精准杀灭(Nature Microbiology, 2021;Cell Host& Microbe, 2023; Nature Communications, 2023)。引外,还研发了血餐诱导的多效智能工程共生菌,实现对疟原虫、登革病毒和寨卡病毒的广谱抑制,为应对多种蚊媒疾病并发传播的挑战提供了“一箭多雕”防控策略。这一基于共生菌的传播阻断策略(Symbiont-based transmission-blocking strategy),又称“共生控制”(Symbiotic control),依托共生菌在蚊虫肠道中的高效定殖能力,可通过水平和垂直传播扩散至蚊群中,进而驱动持久的蚊虫群体抗性,体现了One Health防控理念。

基于共生菌的传播阻断策略不仅具有低成本、生态友好等优势,还可与杀虫剂、基因驱动等防控手段形成互补,构建多元化的综合防控工具箱。然而,要实现大规模应用,仍需解决菌株的定殖竞争力、菌剂制备与投放途径、生物安全评价及社会接受度等问题。综述特别指出,含菌糖饵因结合蚊虫取食习性、无需繁殖和投放蚊虫、成本低廉且易于部署,被认为是极具可行性和可扩展性的实施途径。未来,通过在半现场和现场环境下开展大规模测试与评估,推动该策略从实验室走向实际应用,成为遏制疟疾、登革热等重大蚊媒疾病的重要新工具。

该论文由中国科学院分子植物科学卓越创新中心王四宝研究员、苏州大学基础医学院高涵教授、约翰霍普金斯大学Marcelo Jacobs-Lorena教授等合作完成,王四宝研究员为通讯作者;共同作者还包括中国科学院分子植物科学卓越创新中心博士生胡文倩、华东师范大学崔春来研究员等。研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科技重大专项、新基石科学基金以及盖茨基金会等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1013431

图1. 多种蚊媒疾病并发传播成为新态势

图2. 蚊媒疾病“共生控制”防控策略