修炼扎实“内功”,努力探索前行

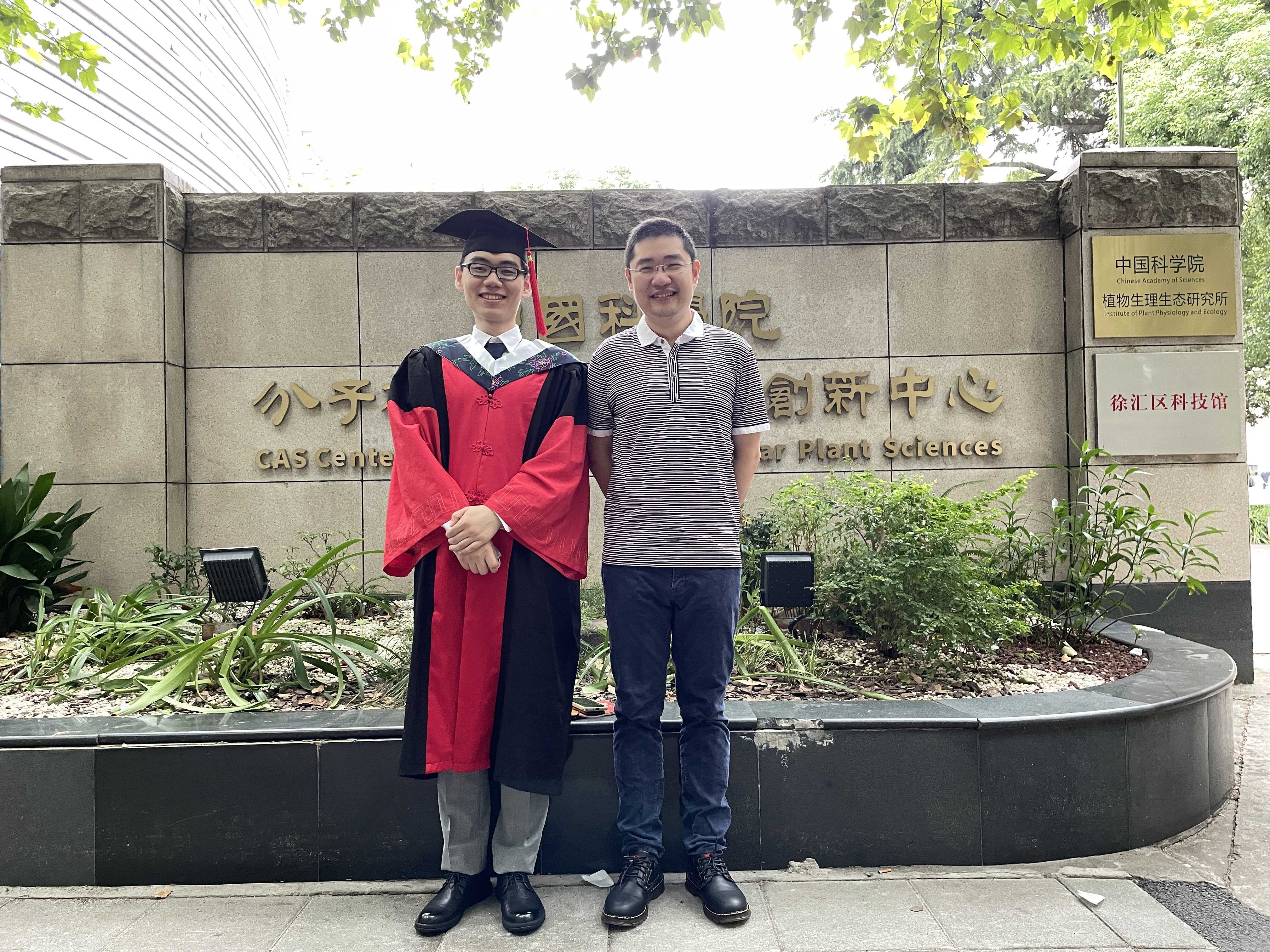

翟宁,2015年毕业于中山大学,获学士学位。2021年毕业于中国科学院分子植物科学卓越创新中心(植物生理生态研究所),获博士学位。博士期间,主要从事植物组织培养的分子机制研究,解析了愈伤组织细胞多能性的分子基础,建立愈伤组织发育模式,相关成果以第一作者和共同第一作者身份发表在Nature Plants、Development等期刊。攻读博士期间,获得中国科学院百篇优秀博士学位论文、中国科学院大学优秀毕业生、荃银创新人才奖学金等荣誉。

2014年暑假,我第一次来到这里,那时还叫植物生理生态研究所。当时已是大三下学期,我在学校的实验室苦熬半年却迟迟没有进展,想着出去散散心,就报名了所里的夏令营。

现在想来,本科毕业后我选择继续搞科研的目的相当纯粹,就是想知道植物是如何生长的,又考虑到研究生的待遇比较好,能让我在专心搞科研的同时能够实现经济独立。因此我十分感谢中国科学院,特别是分子植物卓越中心,给研究生提供了良好的科研环境和足够的经济支持,让广大博士生既能一心一意搞科研,又能自食其力,不至于囊中羞涩。

就像多细胞生命体的个体发育既需要遗传物质驱动的内因,也需要环境条件提供的外因,个人的成长也依赖其自身的内驱力以及所处的环境,所以我仅以为案例,剖析一下这几年的读博经历及其背后的“机理”。

研究发育的科学家中一直流行一个观点:脱离进化谈生物学问题是没有意义的。某个基因、某种细胞或者某个器官的存在、出现和消失,必然是植物不停适应环境导致的,所以我想先谈一下环境对自己的影响。我曾经拜读国内多位老科学家的自传,深感稳定的环境对科研人员成长的重要性,个人的命运在时代变革中宛如巨浪中的扁舟,时刻面临倾覆。中国改革开放四十年来,各领域蓬勃发展,经济的高速增长惠及生物学研究。随着国家对基础科研投入的不断提高,越来越多优秀人才回国做贡献,我导师的导师黄海研究员就是在这样的背景下从冷泉港回到了上海植物生理生态研究所。在所期间,黄海老师培养了许多优秀的科学家,其中就有我的导师徐麟研究员。正是因为党的英明领导和祖国的繁荣富强,创造了稳定的大环境,我才能有机会投身植物发育的研究。

我在博士阶段进行的植物愈伤组织再生的研究也离不开科学发展的大环境。从20世纪30年代开始,植物组织培养便成为改造植物的重要技术。50年代,Miller和Skoog确立了植物激素诱导离体植物组织再生的基本原则。我国科学家在这一领域也做出了重要贡献,我所的罗宗洛院士、罗士韦先生和许智宏院士等先驱科学家就为植物组织培养的发展贡献了智慧。基因编辑技术的发展也需要植物组织培养作为基础,因此我的导师徐麟研究员高瞻远瞩地选择植物再生作为研究领域,并指导我开展愈伤组织的研究。脱离了科学发展的大背景和这些前辈贡献,我的工作将毫无意义。在这样的大背景下,无论是谁来从事植物组培机制的研究,都必将获得有重要意义的发现。

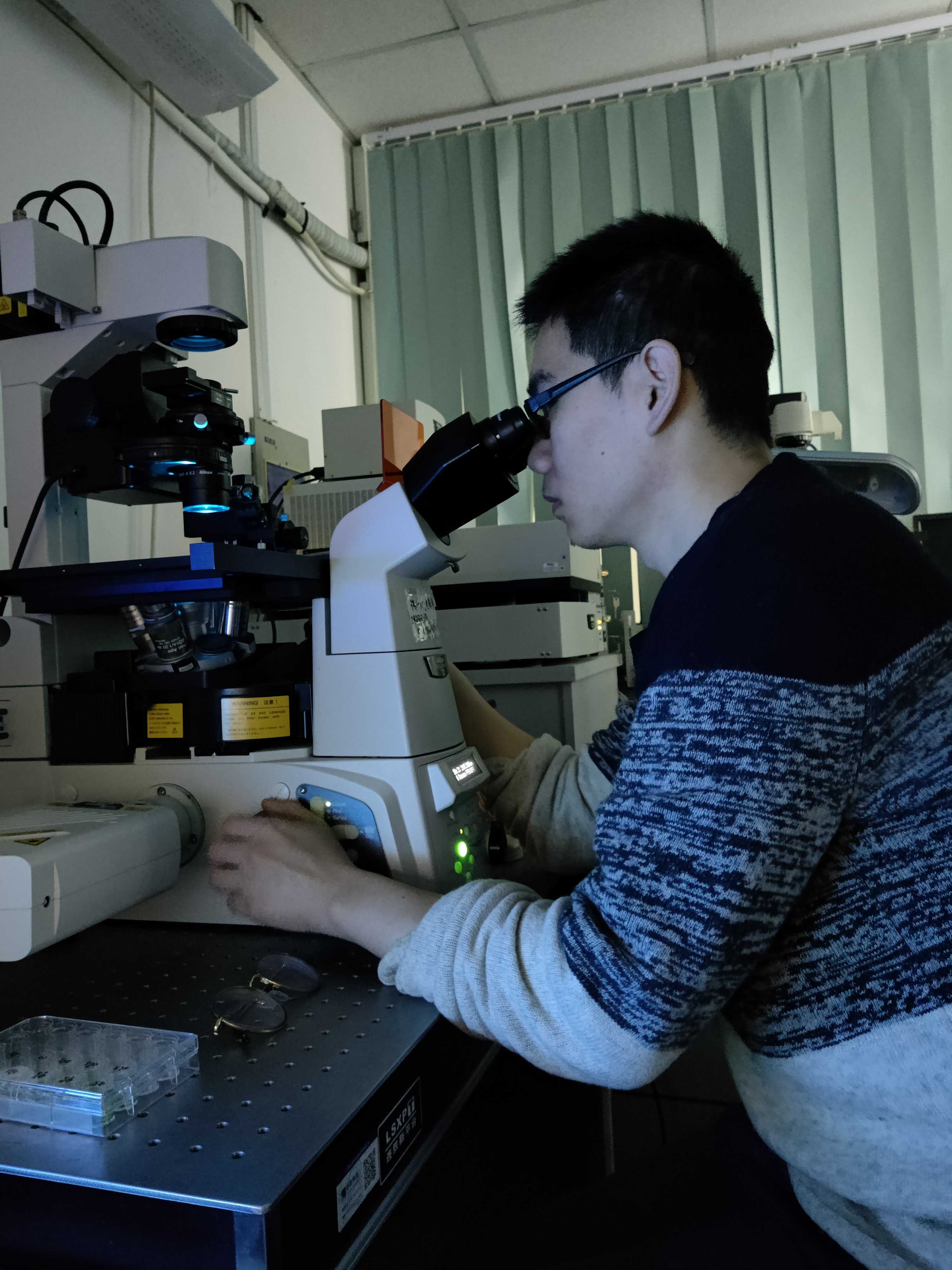

中国科学院大学和分子植物卓越中心共同为研究生们的成长和发展创造了优越的环境。上海分院各所的博士研究生都不必到本部上课,在上海就能学习Bio2000课程和各单位的专业课程,这为尽快开展科研工作留出了充裕的时间。中心安排的研究生课程也无疑是科学且有用的,无论是国内外专家授课的Bio2000,还是所内各位研究员授课的植物生理学,都给我以很大的启发,让我知道了优秀的科研工作应该是什么水准的。同时,中心强大的硬件水平保证了我博士期间研究工作的顺利开展。最后,中心不强制将发表论文与毕业挂钩,这允许我在一个方向长期努力,即便面对有挑战性的难题,也有足够的底气去探索,而不急于发表尚未成型的工作。总之,稳定的大环境、科学问题发展的现状和研究所的软硬条件是我得以成长的环境因素。

读博是一次漫长的旅行,这要求博士研究生们必须打起精神,磨练自己的“内功”,方能到达终点。仅就我自己的经历,我总结了几点经验。首先,要多做尝试,这也是徐麟研究员一直强调的,因为生命体结构和运行规律的复杂性,我们大部分时间面临科学问题的是一个黑箱,这个箱子里充满了混沌和惊喜,所以多做尝试有助于寻找新的出路。尝试越多,必然伴随更多失败,然而个人的时间是有限的,这不免令人焦虑和心灰意冷,因此当面对失败的时候,尝试使自己情绪“钝化”或许能减少负面情绪的影响。我还记得第一次收到编辑返回来审稿意见时的场景,三个评语都是负面意见,但这并不妨碍我们按既定路线继续后续的工作。不因负面评价而产生太大的情绪波动,稳定而坚定地把工作做完,即便最后文章无法发表在高大上的期刊上,工作的意义仍然因其完整性而不容动摇。

当有和预期不一致的结果时,往往需要调整课题开展的方向,这时候会出现“先射箭再画靶子”的情况,调整“靶子”的位置需要和导师保持讨论,也需要多听听别人的看法,更需要多从文献中发掘线索。很多时候,课题中最有价值的部分是在不断的讨论中逐渐显现的。多看、多思考、多学习有助于把握新出现的线索,多向他人学习总是能有所收获。生物学发展的太快了,十年前还很稀罕的RNA-seq如今已经变成了常规的实验方法,新技术、新方法和新理论层出不穷,多学些新东西有助于开展工作。尝试跳出自己的小领域,多看看其他学科的进展,不仅能开阔自己的眼界,也能促进自己对手上问题的思考。最后也是最重要的,保持自己的身心健康,这是一切的基础和前提。

博士毕业只是起点,在未来的科研道路上,我将继续努力,不断探索和前行。

翟宁

翟宁与导师徐麟合影