像颗种子,向阳而生

张海,2015年毕业于福建农林大学生物科学理科基地班,获学士学位。2022年毕业于中国科学院分子植物科学卓越创新中心,师从林鸿宣院士,获遗传学博士学位。攻读博士期间,主要从事作物耐热复杂数量性状位点的定位克隆与调控机理研究工作。曾以第一作者身份(含共同第一作者)在Science和Science Bulletin(封面)发表论文。先后获得中国科学院优秀博士学位论文、分子植物科学卓越创新中心2022年度“研究生优秀成果奖”、2022年度“中国生命科学十大进展”、中国科学院上海分院2022年度科技创新“十大进展”、北京市优秀毕业生、上海科技大学2022届校长奖、中国植物学会第十届理事会“优秀青年会员”称号以及中国科协第九届“青年人才托举工程“等资助。

摘要

我时常觉得从事科研的我们就像是一颗颗种子,需要积攒能量,在黑暗中努力扎根,同时又要有向上的决心与毅力,突破重重困难,最终一定会迎来在阳光下肆意生长的时刻。七年的博士科研生涯磨砺了我的心智,锻炼了我的技能,也让我体验到科研的不易与收获的喜悦。希望每一位即将启程或已经踏上征程的师弟师妹们,在历经千帆后都能实现心中的梦想,在阳光下释放强劲的生命力!

不知不觉间,从研究所毕业已近两个年头,转身投入工作岗位也一年有余。求学七年间,很多琐碎的事情也变成了主观感受无法具像化,但那些年在导师和研究所影响下所养成的行为习惯却像一颗种子,被我带到了新的土壤,重新生根发芽。

毕业后,我对求学时光的回忆多半是跳跃的,尤其是带着学生一块工作时,总是不由自主地“话当年”。第一次找学生谈话,脑海里闪过的就是我第一次和导师林鸿宣院士交谈时的场景。那时候的我没下过水田,对未来要从事的课题一知半解,林老师热情地向我展示着组里过去的成果,从他的语气中,我能感受到他对这份工作的热爱与激情,对攀登科学高峰的无畏与执着。我也试着像林老师当初跟我交谈时的样子,略显生疏地向学生介绍我们工作的意义,介绍作物育种方向的研究者们所肩负的社会责任与使命。从他们青涩的面孔中,我看到了自己当年的影子。

进入课题组的每一次学习都是陌生又新奇。依然记得第一次到松江农场取样,作为新生的我们都摔了一身泥,林老师和师兄师姐们就会十分关切地让我们注意安全。之后每一次集体下田,林老师一如既往地带领着我们,顶着烈日,从播种到插秧,从取样到收种,细致地安排着每一项工作,仔细核对每一个材料,生怕出现丝毫错误,这也是林老师数十年如一日的坚持。每当和学生谈起那段时光,我都不由感慨众多像林老师般纯粹的科学家们扎根一线、专注坚韧的科研精神和人生态度,这种精神深深感染着我,也让我明白言传身教的重要意义。

课题的进展并非如想象般一帆风顺,更不像影视作品渲染的那样惊心动魄,取而代之的是每日的重复、试错、推翻、再试错。由于定位数量性状位点(QTL)的特殊性,实验结果容易受到环境、基因型、以及环境和基因型互作的影响。林老师在规划课题时都会让每一位同门开展多个方向的研究,现在想来很感谢林老师当初的布局和安排,因为课题总是朝着未知的方向发展,提前规划能够提高研究容错率,保证项目的顺利进行。每一次从田间收完种回来,我们就会在走廊一字排开,边整理种子,边分享生活和课题中的趣事,尽管一坐就是好几天,还时常需要熬到深夜,但在并肩作战的氛围下,实验中所积累的压力和负面情绪都得到了有效排解。我们还戏称每一次计算结果的过程为“开奖”,大家围在电脑面前,每敲一行代码,就有人起哄,得到和之前一致的结果,就是中了“大奖”;结果不能重复,就等下一季再战,乐此不疲。这些生活中的点滴也让我体会到了研究的乐趣和应保持的态度,让我能够重整旗鼓,再次面对课题中的难题和挑战。

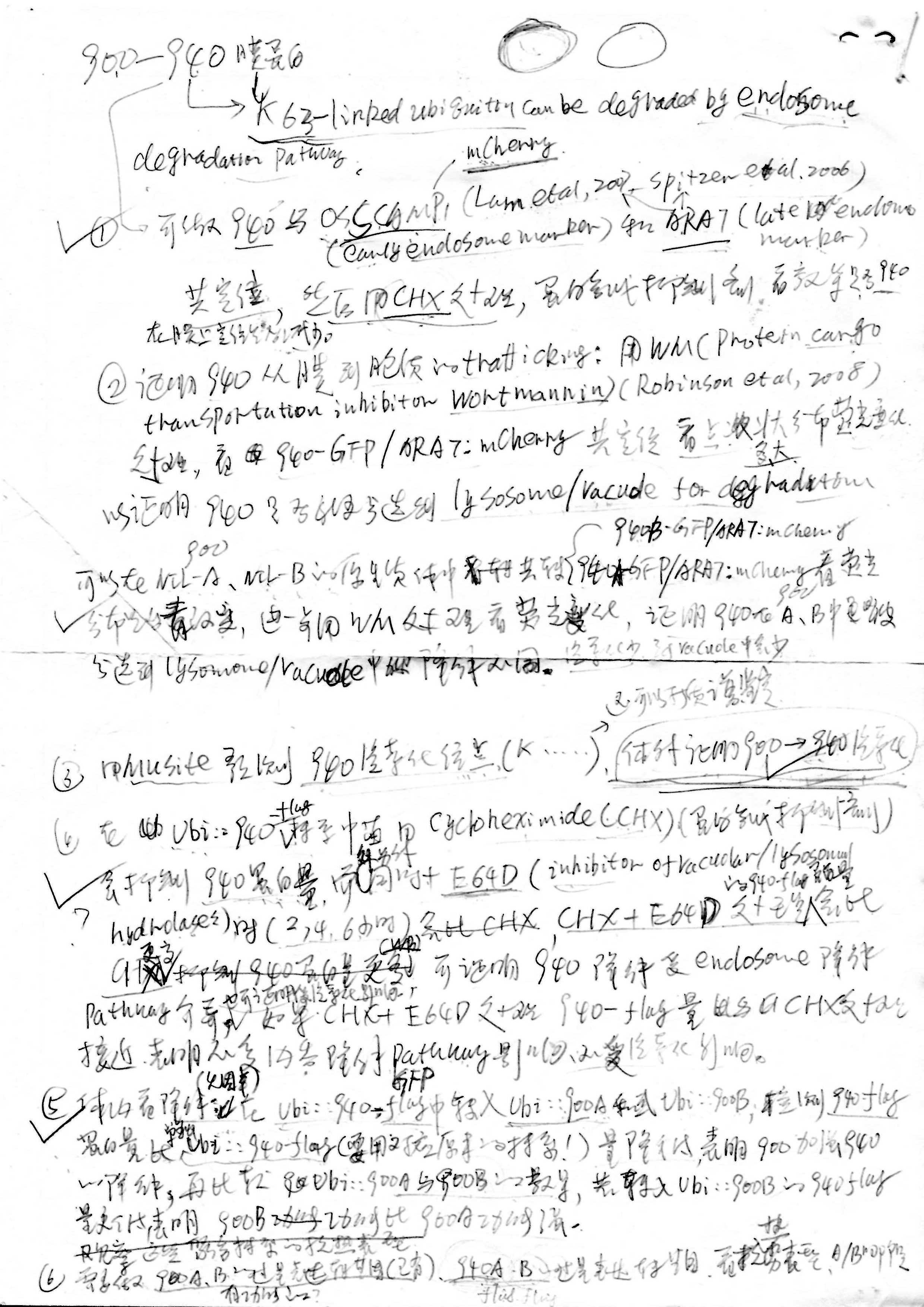

极端高温是影响农业生产最主要的胁迫因子之一,随着温室效应的加剧,未来20年,高温将对全球70%以上的粮食主产区构成极端威胁,严重危害世界粮食生产安全。林老师早在2015年就在国际上定位克隆到了作物中的第一个耐热QTL位点TT1(2015,Nature Genetics),他坚信一定有更多的耐热基因参与其中。因此在我入学的第三年,我们决定专注于耐热基因的定位克隆工作。记不清有多少个熬到深夜的日子,重复着相同的工作,但不论多晚,总有楼层灯火通明,彼时的我们就像一颗颗种子,在土壤中默默扎根,积蓄着能量,终会迎来破土而出的时刻。前进的道路上总有来自同学、家人的关心和鼓励,还有来自导师的指导与提点。我始终保留着林老师与我探讨课题时亲手写下的思路,空白的A4纸写得密密麻麻,我们交流着各自的想法,大胆设想,并设计不同的实验去验证想法的可行性。我也保留了这个习惯,时常与学生开展头脑风暴,并鼓励他们做不同的尝试,因为这才是科研的初衷和魅力所在。

突如其来的疫情给每一个人的工作和生活都造成了巨大影响,但也反映出研究所各部门领导应对突发状况时的沉着冷静,最大程度地保证我们科研工作的顺利开展。在2022年3月9日拿到文章返修意见的第一天,跟林老师商量后我就打包好行李住进了实验室。此时上海各地已有不同程度的病例报道,考虑到疫情发展的不可控性,我急忙联系了电镜平台的高小彦老师商量样品制备和实验方案,同时也抓紧其它实验的完善工作。那段时间近乎忙到忘我的地步,经常头一碰床就能睡着,郭双琴师弟和我一块在实验室仓库打着地铺,他时常鼓励我,也逗趣我现在的状态有些魔怔。高老师作为所里返聘的高级工程师,原计划在封控前到医院取一批备用药,但为了能尽快帮我制备好样品,始终没有抽出时间。在封控的那段时间,我和林老师还有尤舜老师常常就文章的一张图、一个词通话讨论到深夜,电脑里不断更新的文稿版本让我知道这项工作不是我一个人的成果,而是汇聚了许许多多帮助过我的老师和同学们的关心与付出。在那段时间,研究所为我们提供了完善的物资和生活保障,每日三餐定点送到楼层,有条不紊地安排着检测,才能让我们全身心投入到科研工作中。文章被Science接受发表的5月4日,林老师在夜里23点告诉了我这个好消息,那一晚我的脑海里闪过的都是这七年一个又一个的片段,所有的努力和付出在那刻都得到了回应。我们的这项工作,揭示了复杂数量性状位点遗传调控模式的新机制,并首次报道了叶绿体蛋白降解的新机制;同时鉴定到潜在的作物高温感受器,具有重要的生产应用价值。该工作得到了央视新闻、东方卫视和上海外语频道等20多家主流媒体的报道,同时获得了2022年度“中国生命科学十大进展”和中国科学院上海分院2022年度“科技创新十大进展”。

博士毕业之后,我顺利进入高校成为了一名人民教师,课堂上跟同学分享着科研的意义,实验室里与学生共同讨论研究中出现的种种问题。我学着林老师当初教导我们时的样子,耐心指出他们在研究过程中犯的错误,仔细培养他们的实验习惯和科研态度。我也在他们心里播下一颗颗种子,希望在历经向下扎根的岁月后,也能突破屏障,向阳生长。

最后引用我喜爱的乐队苏打绿《相信》中的一句歌词:“我会永远相信,最后一片落叶,无论什么世界,东风藏在眉心”。无论遇到什么事,都请秉持乐观的信念,去拥抱生活中美好或不美好的事物,它们都将成为我们成长的力量。

导师林鸿宣手稿

张海(左3)2023年冬季收种照片

张海(第二排左4)所在课题组合影